Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)

Mémo sur la partie « emploi » du document

Le 28 novembre 2024, la DREES a publié la deuxième édition de son ouvrage « le handicap en chiffres – édition 2024 ». En voici les éléments essentiels concernant la partie "emploi".

Emploi et chômage

En 2023, les personnes âgées de 15 à 64 ans déclarant disposer d’une reconnaissance administrative de handicap sont nettement moins présentes que les autres sur le marché du travail : seules 39 % d’entre elles sont en emploi, soit 1,7 fois moins souvent que l’ensemble des personnes du même âge (68 %). Dans cette population reconnue handicapée, les femmes ont un taux d’emploi plus favorable que les hommes, respectivement 41 % et 38 % (contre 66 % et 71 % pour l’ensemble des personnes de 15 à 64 ans).

En outre, le taux de chômage de la population active est de 7% alors qu’il est de 12% pour la population handicapée. Celle-ci est plus souvent au chômage de longue durée (5% contre 2%).

Entre 2015 et 2019, l’évolution des taux d’emploi et de chômage des personnes handicapées est comparable à l’ensemble de la population :

- leur taux d’emploi progresse de 1,5 point contre 1,7 point pour l’ensemble de la population,

- leur taux de chômage baisse de presque 2 points comme pour l’ensemble de la population.

L’impact de la crise sanitaire sur les comportements d’activité des personnes reconnues handicapées est plus important que pour le reste de la population : en 2020, leur taux d’activité recule de 2 points et leur taux d’emploi de 0,6 point (contre respectivement 0,6 et 0,3 point pour l’ensemble des 15 à 64 ans). La reprise de leur activité est en outre nettement plus lente et ne se manifeste qu’à partir de 2022 : leur taux d’activité ne retrouve son niveau d’avant-crise qu’en 2023 et la progression de leur taux d’emploi sur cette période reste moindre que celle observée sur l’ensemble de la population (+1,7 point contre +2,0 points).

Caractéristiques des travailleurs handicapés

Parmi les 28,0 millions de personnes de 15 à 64 ans en emploi en 2023, 1,2 million (soit 4,3 %) dispose d’une reconnaissance administrative de handicap.

Un travailleur handicapé sur deux a plus de 50 ans (31 % pour le tout public).

Nettement moins diplômés, les travailleurs handicapés sont plus souvent des ouvriers ou des employés (60 % contre 44 % pour le tout public).

Deux fois plus souvent à temps partiel (un tiers contre 17 %), dont la moitié à mi-temps ou moins, ils y sont très majoritairement (à 66 %) contraints par leur santé ou leur handicap.

Les salariés handicapés occupent des emplois dont l’éventail est moins large que l’ensemble des salariés : les 20 métiers les plus répandus parmi les professions des salariés handicapés représentent 32% de l’emploi des travailleurs handicapés contre 23% pour les salariés non reconnus handicapés.

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi de Travailleur Handicapés (BOETH) sont ceux qui ont une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), certaines victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles, ainsi que les titulaires de pensions d’invalidité, de la carte « mobilité inclusion » portant la mention invalidité, et de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

112 300 entreprises privées et publiques à caractère industriel et commercial sont concernées par l’OETH et emploient 674 400 travailleurs handicapés.

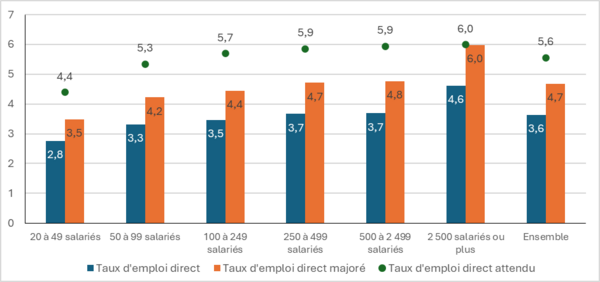

Le taux d’emploi direct est de 3,6% ou 4,7 % en tenant compte de la majoration des 50 ans ou plus.

Conformément à l’article D. 5212-3 du code du travail, l’effectif des BOETH âgés d’au moins 50 ans est valorisé afin d’inciter les entreprises à recruter et à maintenir en emploi les travailleurs handicapés âgés : un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué à cet effectif.

Le taux d’emploi est plus important dans les grandes entreprises : en 2023, il est de 3,5% pour les entreprises de 20 à 49 salariés contre 4,7% pour celles de 250 à 499 salariés et 6% pour celles de 2500 salariés ou plus.

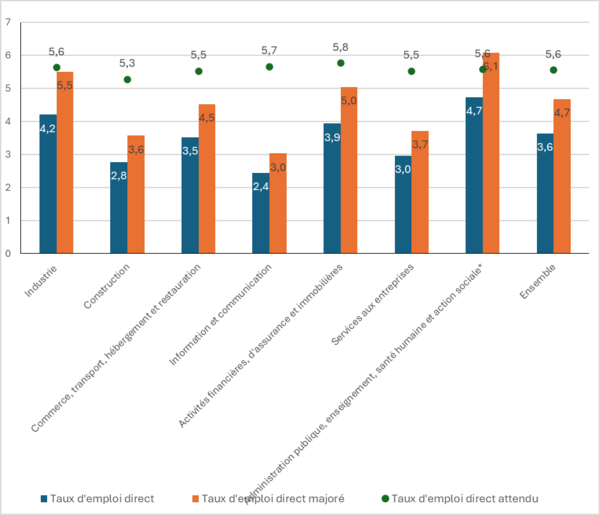

Le taux d’emploi varie fortement selon le secteur d’activité : les BOETH sont davantage présents dans l’administration publique et l’action sociale et moins dans des secteurs comme la construction, ou l’information et la communication.

Exposition aux risques

Les salariés handicapés sont plus exposés aux risques professionnels que l’ensemble des salariés : pénibilité physique, intensité du travail, manque d’autonomie, exigences émotionnelles… Leur score global d’exposition aux risques professionnels est de 3,4 sur 10 contre 3,1 pour l’ensemble des salariés.

Formation professionnelle

En 2022, les travailleurs reconnus handicapés représentaient 10 % des entrées en formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi, 1,7 % des entrées en contrat d’apprentissage en 2023 (malgré la dérogation à la limite d’âge de 29 ans) et 2,5 % des entrées en contrat de professionnalisation.

Entreprises adaptées

Les entreprises adaptées sont des entreprises du milieu ordinaire, qui ont pour mission de permettre aux personnes handicapées en difficulté sur le marché du travail d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités. Elles sont tenues de compter au moins 55 % de travailleurs reconnus handicapés recrutés parmi des personnes durablement sans emploi.

40 000 travailleurs handicapés (majoritairement des hommes) sont employés dans une entreprise adaptée. Ils sont majoritairement en CDI (57%). Ces entreprises adaptées sont souvent dans les secteurs de la santé, de l’action sociale, des services administratifs et de soutien.

Retraite

Les personnes handicapées partent à la retraite en moyenne un peu plus tardivement que les personnes non handicapées (63 ans contre 62,7 ans en 2023).

A noter qu’elles passent 7,9 années sans emploi ni retraite après 50 ans (1,8 an pour les personnes sans incapacité).

A la retraite, les personnes handicapées perçoivent des montants de pension plus faibles.

Par conséquent et en particulier, plus d’un allocataire de l’AAH sur deux sera encore bénéficiaire d’un minimum social à la retraite (AAH ou minimum vieillesse).

Les anciens bénéficiaires d’une pension d’invalidité ont une meilleure situation que les anciens bénéficiaires de l’AAH pour deux raisons : la première est que l’invalidité a souvent lieu en deuxième partie de carrière et la deuxième est que la pension d’invalidité donne droit à des trimestres de retraite. Néanmoins, les anciens bénéficiaires de pension d’invalidité ont un montant de pension moindre que celui perçu par la population générale.

Indicateur | Bénéficiaires ou anciens bénéficiaires de l’AAH | Anciens pensionnés d’invalidité | Autres retraités |

Proportion parmi l’ensemble des retraités (en %) | 3,0 | 7,3 | 90,2 |

Montant brut moyen de retraite de droit direct (en euros/mois) | 562 | 1 265 | 1 631 |

Part de bénéficiaire d’un minimum de pension (en %) | 85 | 43 | 26 |

Bénéficiaire d’un minimum social (en %) | 55 | 6 | 3 |

Part de carrières incomplètes (en %) | 78 | 31 | 33 |

Compensation

Les personnes handicapées peuvent accéder à différentes prestations, liées à leur âge et à leur situation. Certaines d’entre elles ne peuvent plus être demandées passé 60 ans ou 62 ans. Nous reprenons ici les plus importantes : AAH, PCH et pension d’invalidité.

AAH

L’AAH permet d’avoir un minimum de ressource et elle est attribuée sous réserve de critères d’âge, d’incapacité, de résidence et de ressources.

Fin 2022, 1,29 million de personnes bénéficient de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), soit une progression de 3,4 % sur l’année, la plus importante depuis dix ans.

En 2023, les effectifs de l’AAH augmentent à nouveau nettement et même plus fortement qu’en 2022 (+4,5 % contre +3,4 %), pour atteindre 1,35 million d’allocataires en fin d’année. Selon la DREES, la déconjugalisation de l’AAH au 1er octobre 2023 a contribué à cette accélération, permettant l’entrée dans la prestation de personnes en couple qui seraient, sans cette réforme, inéligibles du fait du niveau de revenu de leur conjoint.

Fin 2022, 70% des allocataires sont âgés de 40 ans ou plus et 78% sont des personnes seules et sans enfant.

Fin 2020, 17 % des bénéficiaires de l’AAH sont en emploi, et parmi eux 59 % travaillent en Établissement et service d’aide par le travail (ESAT).

Fin 2022, 11 % des allocataires de l’AAH sont inscrits à Pôle emploi. Les allocataires dont l’incapacité est inférieure à 80 % sont plus nombreux dans ce cas.

PCH

La PCH, octroyée sous certaines conditions de perte d’autonomie, d’âge, de ressources et de résidence, permet de compenser des dépenses liées à la perte d’autonomie.

Fin 2022, 382 700 personnes sont bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

La PCH permet de financer cinq types de dépenses : en 2022, 90 % d’entre elles sont consacrées à l’aide humaine, 6,8 % à l’aménagement du logement, du véhicule ou à des surcoûts liés au transport, 1,2 % à l’aide technique. Des dépenses spécifiques et exceptionnelles les complètent à hauteur de 2,1 %. L’aide animalière (frais relatifs aux chiens guides d’aveugle et aux chiens d’assistance) ne représente que 0,3 % de ces dépenses.

Pension d’invalidité

La pension d’invalidité compense la perte de revenus occasionnée par une réduction de la capacité de travail suite à un accident ou une maladie non professionnelle.

Fin 2022, 843 000 personnes bénéficient d’une pension d’invalidité de droit direct. Le nombre de bénéficiaires d’une pension d’invalidité augmente avec l’âge pour atteindre 9% à 61 ans.

Dernière mise à jour : 10 mars 2025